KOMPAS.com - Terdiri dari kepulauan, sebagian di antaranya pulau-pulau gunung api, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling rentan terdampak tsunami vulkanik. Letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883, yang memicu tsunami raksasa, menjadi bukti tentang kondisi geologi Indonesia yang hiperaktif itu.

Petaka Krakatau 1883 telah membuka mata dunia bahwa kombinasi antara letusan gunung api dan tsunami bisa menjadi ancaman yang sangat mematikan. Tsunami ini merupakan tsunami vulkanik yang terbesar dan berdampak paling luas yang pernah tercatat dalam sejarah.

James E Begét, peneliti dari Alaska Volcano Observatory (2000), menyebutkan, dalam 250 tahun terakhir telah terjadi 90 tsunami yang diakibatkan gunung api, dan 25 persen di antaranya berdampak fatal terhadap kehidupan. Tsunami akibat gunung api yang tertua yang teridentifikasi terjadi saat letusan Gunung Santorini di Yunani pada 1638 sebelum Masehi. Kombinasi letusan gunung dan tsunami ini yang diduga menghancurkan peradaban Kreta.

Letusan Gunung Vesuvius di Italia pada tahun 79, yang mengubur Pompeii, juga disusul gelombang tsunami. Tsunami besar juga terjadi di Jepang, saat Gunung Unzen meletus pada tahun 1792. Tinggi gelombang yang diduga terjadi karena longsoran saat Gunung Unzen meletus diperkirakan mencapai 55 meter, dan menewaskan lebih dari 10.000 jiwa.

Gegar Prasetya, peneliti dari Amalgamated Solution and Research (ASR), lembaga penelitian di bidang tsunami dan bencana alam, mengatakan, terdapat 18 gunung api di Indonesia yang berpotensi menimbulkan tsunami jika meletus. Dari 18 gunung api itu, hanya tiga gunung api yang memiliki data rinci dan terpantau perkembangannya saat ini. Ketiga gunung itu adalah Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menyebabkan tsunami saat meletus tahun 1883; Tambora di Sumbawa, saat meletus tahun 1815; dan Banda Api di Laut Banda.

Selain tiga gunung itu, beberapa gunung api yang diduga kuat pernah menyebabkan tsunami di masa lalu, di antaranya, adalah Rokatinda di Pulau Flores, yang meletus tahun 1928; Pulau Ruang pada 1889, Pulau Awu pada 1856 dan 1892, Pulau Gamkonora pada 1673, dan Pulau Gamalama pada 1871.

Gunung Api Makian di Halmahera, Karangetan di Sangihe, dan Una-Una di Teluk Tomini juga diduga kuat pernah menyebabkan tsunami. Selain itu, gu- nung api bawah laut di sekitar Pulau Weh juga pernah mengirim tsunami hingga ke Banda Aceh.

"Pengetahuan kita tentang tsunami yang diakibatkan letusan gunung api masih sangat sedikit karena kejadiannya sudah sangat lama dan sedikitnya catatan. Kebanyakan, pengetahuan itu berasal dari sedimen tsunami," kata Gegar.

Menurut Gegar, potensi bencana tsunami yang dipicu letusan gunung api di Indonesia cukup tinggi karena banyaknya pulau gunung api aktif atau gunung-gunung api yang tubuh gunungnya berada di lautan.

Pelajaran Krakatau

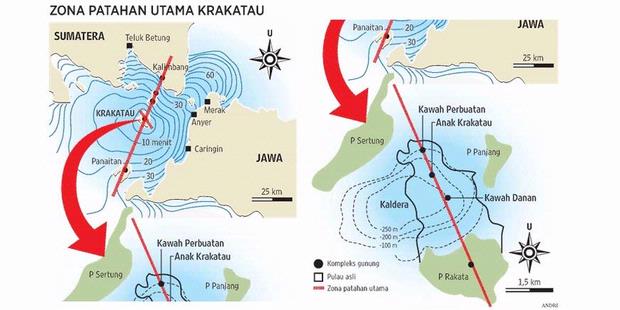

Belajar dari letusan Krakatau tahun 1883, tsunami yang terjadi menyusul letusan gunung api bisa lebih mematikan. Tinggi gelombang dan jangkauan tsunami akibat letusan gunung api juga tak kalah tinggi dibandingkan dengan jika tsunami disebabkan gempa tektonik. Tsunami Krakatau mencapai ketinggian 30-40 meter di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung.

Ahli gunung api dari Pusat Survei Geologi, Sutikno Bronto, mengatakan, tsunami yang disebabkan letusan Krakatau tahun 1883 merupakan salah satu yang terbesar yang pernah diperbuat gunung api, sehingga para ahli berlomba untuk mengkaji penyebab terjadinya tsunami tersebut. "Mengapa 1883 menimbulkan tsunami dan banyak korban di Selat Sunda? Mengapa di Katimbang banyak orang meninggal dan luka bakar?" kata Sutikno.

Sejauh ini, para ahli belum bersepakat tentang penyebab munculnya tsunami pascaletusan Krakatau. ”Setidaknya ada lima hipotesis yang dibuat terkait bagaimana tsunami itu terjadi,” kata Sutikno.

Hipotesis pertama, tsunami tersebut disebabkan oleh runtuhan. Setelah material letusan dilontarkan ke atas, kemudian jatuh ke bawah. "Jatuhnya material ke laut inilah yang diduga membentuk tsunami," kata Sutikno.

Adapun hipotesis kedua menyebutkan, letusan Krakatau telah menyebabkan terjadinya cekungan di dalam laut. Air laut masuk mengisi ke dalam kaldera dan kemudian membalik ke luar menjadi gelombang tsunami. Pendukung teori ini di antaranya Yokoyama (1981).

Longsoran gunung api ke arah tertentu (debris avalanche) merupakan hipotesis ketiga. ”Saat meletus, material letusan keluar dari samping tubuh gunung sehingga menimbulkan longsoran yang menyebabkan tsunami,” kata Indyo Pratomo, ahli geologi dari Museum Geologi Bandung.

Hipotesis keempat, tsunami Krakatau disebabkan karena awan panas yang masuk ke bawah laut. Naiknya suhu air laut secara tiba-tiba akibat limpahan awan panas ini menyebabkan terjadinya perubahan tekanan sehingga memicu terjadinya gelombang tsunami.

Hipotesis kelima juga menyebutkan tsunami Krakatau disebabkan awan panas. Bedanya, awan panas tidak masuk ke dalam air, tetapi merambat di atas permukaan air laut. Rambatan awan panas inilah yang memicu gelombang tsunami. Pendapat ini didukung ahli kelautan dan gunung api dari Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, Haraldur Sigurdsson dan Steven Carey.

"Hipotesis ini dikuatkan kesaksian warga Katimbang yang terbakar awan panas. Awan panas itu merambat di atas air laut, sambil merambat juga memicu tsunami," kata Sutikno.

Anak Krakatau

Walaupun masih jadi kontroversi, tsunami yang menerjang pasca-letusan Krakatau telah disepakati sebagai faktor pembunuh terbesar saat gunung ini meletus pada tahun 1883 dan menewaskan 36.000 jiwa. Melihat dinamika ini, tsunami merupakan faktor penting yang harus dilihat dalam memitigasi Anak Krakatau yang saat ini tumbuh cepat dan membentuk tubuh gunung menyerupai leluhurnya, Krakatau.

Anak Krakatau tumbuh di tengah bekas letusan Krakatau, 1883. Pada tahun 2008, diameter Anak Krakatau telah mencapai 4 kilometer dengan ketinggian 273 meter. Gegar pernah membuat simulasi letusan dan tsunami dengan skenario runtuhnya tubuh gunung guna melihat potensi terjadinya tsunami berdasarkan diameter dan ketinggian gunung saat itu.

Lewat simulasi itu, dalam waktu 45 menit sebagian besar gelombang telah mencapai pesisir di sekitar Selat Sunda dan masuk ke Laut Jawa. Gelombang paling tinggi sekitar 9 meter menimpa Ujung Kulon. Sementara di sepanjang Anyer, Carita, dan Labuan, ketinggian gelombang 4 meter hingga 7 meter. Gelombang pertama yang mencapai lokasi-lokasi tersebut dalam waktu 28-60 menit. Di pesisir Sumatera, ketinggian gelombang 1,5 meter hingga 4 meter dan gelombang pertama yang mencapai pantai dalam waktu 18-66 menit.

Dalam simulasi itu terlihat betapa ketinggian gelombang dan waktu tempuhnya, terutama di barat Jawa, berpotensi menghancurkan dan menelan korban jiwa. Mitigasi terhadap tsunami bagi penduduk di pesisir pantai sekitar Selat Sunda menjadi keharusan. Apalagi daerah-daerah tersebut kini padat permukiman dan kegiatan perekonomian warga.

Menurut Gegar, dalam sejarahnya, Gunung Krakatau kemungkinan sudah beberapa kali menimbulkan tsunami saat meletus. Catatan pujanngga Jawa, Rongowarsito, juga menyebutkan, sekitar tahun 416, Krakatau purba meletus hebat dan mengirim tsunami hingga jauh ke pedalaman Lampung dan Pulau Jawa.

Sumber : http://sains.kompas.com/read/2011/11/21/08255293/Ancaman.Tsunami.dari.Gunung.Api